La recente scomparsa di Michail Gorbačëv ha riproposto una considerazione della sua figura, già in parte storicizzata, ma con cui occorrerà ancora confrontarsi, per una valutazione che non si limiti allo stato attuale della Russia, ma consideri anche l’alternanza delle umane sorti. Ma quale che sarà il giudizio che i posteri emetteranno, è indubbio che egli giganteggia fin d’ora come uno dei protagonisti del ventesimo secolo, dal cui lascito è impossibile prescindere per una comprensione del mondo.

Quando nel 1985 divenne segretario del partito comunista sovietico, più che il suo modo di porsi così diverso dalla compassata austerità dei predecessori (se forse si esclude il più umorale Cruščëv), Gorbačëv ingenerò l’illusione del cambiamento con il grande binomio della sua politica: Perestrojka e Glasnost’. Con la prima, gettò le fondamenta per nuove relazioni tra i due blocchi USA-URSS, dando avvio al processo di disarmo nucleare, e favorendo la svolta dei paesi dell’Est verso la libertà (prima che sorgessero nuovi autoritarismi). La ripresa di un dialogo considerato impensabile con l’allora presidente Ronald Reagan, che definiva l’Unione Sovietica “l’impero del male”, portò agli accordi per un graduale smantellamento dei missili nucleari a media e corta gittata, schierati nelle basi NATO e del Patto di Varsavia. Essi esordirono a Ginevra nel 1985, proseguendo poi negli anni successivi; e se anche la proposta di Gorbačëv di eliminare totalmente le armi atomiche entro la fine del secolo restò un’utopia, il dialogo con l’America continuò ancora a Washington nell’87, fino a culminare con Bush a Malta nel 1989.

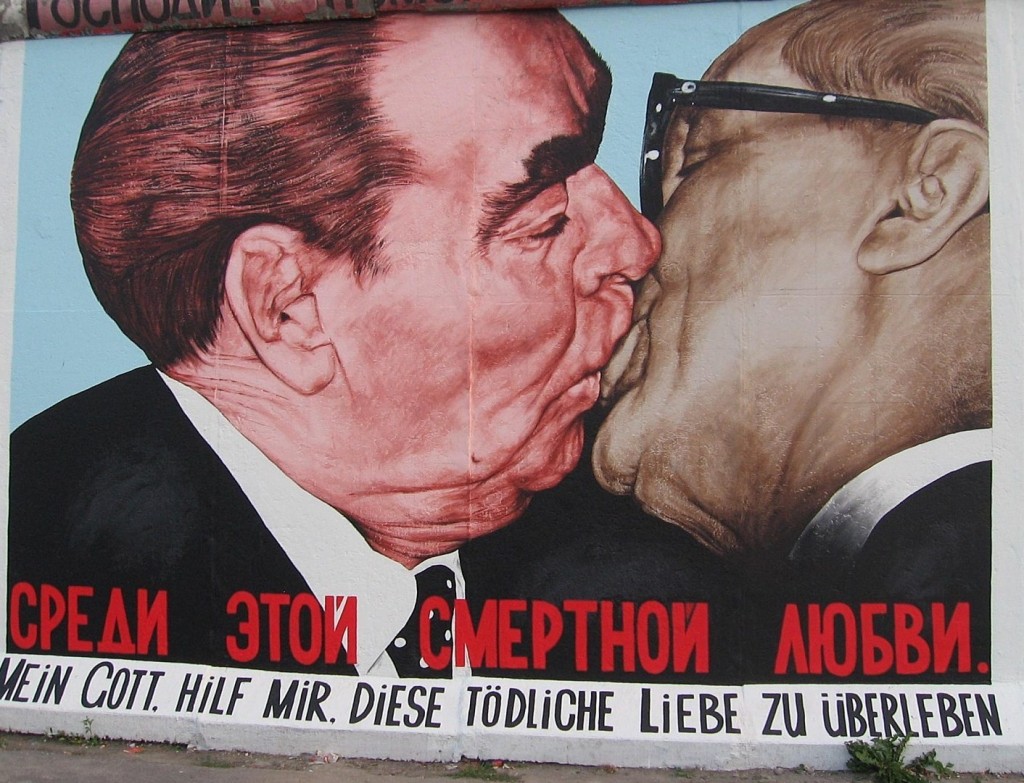

Contemporaneamente il leader sovietico metteva fine al logorante intervento militare in Afghanistan, e riduceva truppe e armamenti nei paesi comunisti costituiti dopo la Seconda guerra mondiale. Col riconoscimento, inoltre, della funzione del Papa Giovanni Paolo II, con cui cancellò decenni di porte chiuse tra Mosca e il Vaticano, accelerò con sorprendente rapidità l’avanzata verso la democrazia della Polonia, e di analoghi movimenti di riforma in Ungheria e Cecoslovacchia, mentre in Romania il comunismo evolse verso una dittatura di tipo fascista. Ma dove l’effetto della sua azione si fece più sentire fu nella Repubblica Democratica Tedesca, già così piena di fermenti liberatori, che portarono nel novembre dell’89 alla caduta del muro di Berlino, senza che Gorbačëv facesse nulla per impedirlo, così gettando le premesse per l’unificazione della Germania, che avrebbe dato un nuovo assetto all’equilibrio europeo.

Impatto meno decisivo, ma pur rilevante, la sua figura doveva esercitare anche sulla Cina: dove il contrasto tra la modernizzazione economica del paese e la rigida struttura totalitaria venne in luce proprio in occasione della visita a Pechino. Galvanizzati dalla sua presenza, i manifestanti ne approfittarono per far sentire la loro voce; anche se le autorità rifiutarono di ricevere le loro delegazioni, e la protesta di piazza Tienanmen contro la corruzione e il burocratismo fu poi repressa brutalmente.

Ma se un soffio di speranza la sua elezione aveva gettato nella comunità internazionale, malgrado la grande stima di cui godeva, la figura di Gorbačëv non fu però esente da critiche e riserve: in parte dovute ad effettive zone d’ombra, come l’iniziale silenzio sul disastro nucleare di Chernobyl, e l’azione repressiva nei confronti delle Repubbliche Baltiche che chiedevano indipendenza. Si trattò certo di errori strategici, generati dal tentativo di salvare un sistema di cui pur innescava il tracollo. Il fatto è che, se già alla morte di Brežnev nel 1982 si avvertiva l’esigenza di una moralizzazione contro la degradazione dell’URSS, una volta eletto segretario del partito Gorbačëv si spinse oltre i timidi tentativi dei predecessori, fino a mettere in discussione la struttura stessa del sistema, basata sulla pianificazione centralizzata; e modificò l’ordinamento collettivistico nelle campagne, rinnegando l’identificazione tra Stato e Partito. Ma con lo scioglimento del partito comunista, architettura stessa dell’Unione Sovietica, in assenza di nuove ossature non ancora edificate, il paese divenne incontrollabile. Da un lato Gorbačëv fu attaccato dalla vecchia guardia dei conservatori privilegiati, che, arroccati sugli scranni di un apparato incancrenito, consideravano troppo audace quello smantellamento; dall’altro furono gli oligarchi e gli affaristi, per i quali le riforme erano lente, incomplete e tardive, a premere per una totale liberalizzazione. Di modo che il leader fu accusato di essere rimasto in mezzo al guado, distruggendo strutture fatiscenti, senza crearne di più funzionali.

Il fatto è che Gorbačëv sognava di rompere l’incantesimo della Storia; e con la Glasnost’, in un paese in cui il cittadino si muoveva con difficoltà per le eccessive misure di polizia, tentò di coniugare il “socialismo reale” con un’idea di libertà, che però, in una società non avvezza, suscitò lo scetticismo dei reazionari e le accuse degli impazienti. Se Gorbačëv contava di aprire progressivamente la Russia sovietica al resto del mondo, la sua breve permanenza di 5 anni al potere (comparati ai trenta di Stalin e ai venti di Putin) non gli consentì di controllare un flusso a cui aveva impresso una svolta, ma che non era riuscito a gestire sotto la spinta di chi reclamava un’accelerazione totale.

La sua azione si scontrava infatti con un enorme complesso di difficoltà, problemi economici, culturali, politici e morali, accumulati nella società sovietica, che non potevano essere affrontati senza una preliminare condizione di libertà o senza un controllo più rigido. E Gorbačëv, emarginato in patria, si trovò assimilato ad altri riformatori del suo paese: come Alessandro II, ucciso dopo aver abolito la servitù della gleba; o il ministro Stolypin, caduto vittima per avere tentato una rivoluzionaria riforma agraria. L’endemica mancanza di libertà e le sofferenze subite avevano tolto alla popolazione ogni possibilità di un rinnovamento che non comportasse la disgregazione dello Stato, e la fine di una superpotenza dotata di armi nucleari, ma ideologicamente e economicamente agonizzante. E quel crollo, considerato “la più grande catastrofe geopolitica del secolo” da quel Putin che pure non avrebbe potuto raggiungere la sua posizione attuale senza di esso, va ascritto proprio a lui, a Gorbačëv. La cui concezione visionaria, malgrado l’apparente slittamento nel campo dell’utopia, segna una “sconfitta” provvisoria che però ha gettato un seme che, nell’alternarsi della Storia, e sotto l’inesorabile spinta dei popoli verso la libertà, credo che alla lunga potrà ancora germogliare.

Ma a cosa fu dovuta quella sconfitta? Perché fu così difficile realizzare quelle riforme? In cosa consisteva la politica incentrata sui pilastri della Perestrojka e della Glasnost’? È quanto cercheremo di capire nel prossimo numero…

[…] e Gomorra. La potete rivedere cliccando sull’immagine qui a fianco. Martedì è invece uscito Michail Gorbačëv: l’ultimo visionario del ventesimo secolo, la prima parte di un articolo in cui Gerardo ripercorre la politica dell’ultimo segretario […]

"Mi piace""Mi piace"

[…] Prima parte: Michail Gorbačëv: l’ultimo visionario del ventesimo secolo […]

"Mi piace""Mi piace"

[…] che si concentra sulle due riforme che l’hanno reso famoso. Si tratta del seguito di: Michail Gorbačëv: l’ultimo visionario del ventesimo secolo, pubblicato da Gerardo la settimana scorsa. Sempre in questi ultimi giorni, Maresa ha invece […]

"Mi piace""Mi piace"

[…] Michail Gorbačëv: l’ultimo visionario del ventesimo secolo […]

"Mi piace""Mi piace"