Gorbačëv – seconda parte

Prima parte: Michail Gorbačëv: l’ultimo visionario del ventesimo secolo

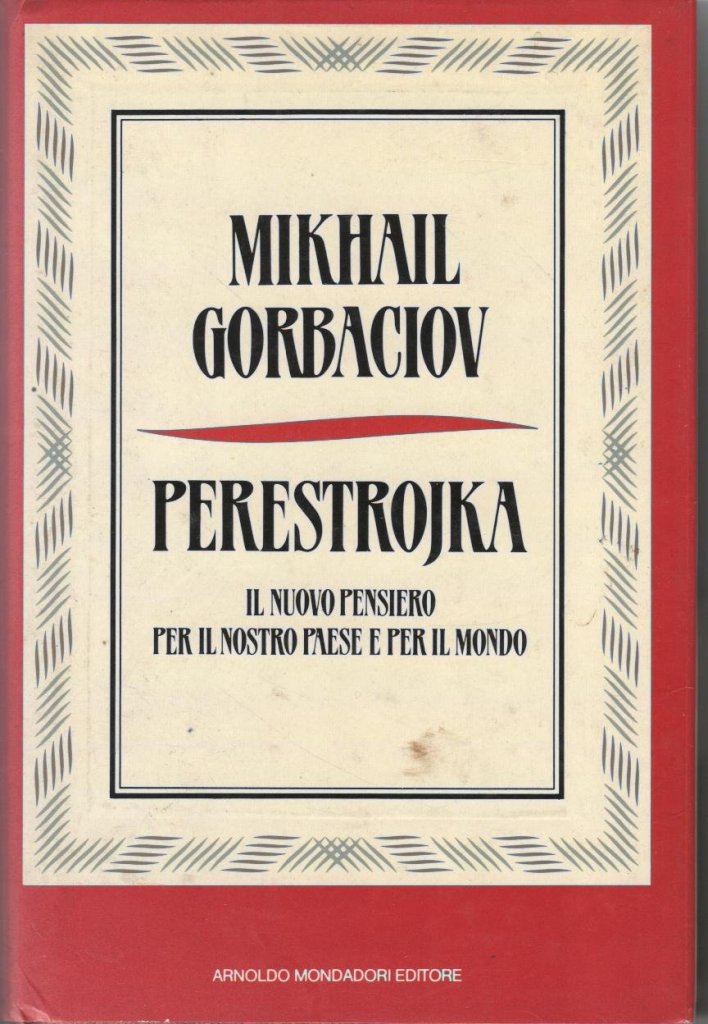

Con l’adozione della Perestroika, Gorbačëv si propose di coniugare i vantaggi del collettivismo con la tutela degli interessi individuali, e favorire l’iniziativa privata. Non era sua intenzione traghettare l’URSS verso il capitalismo occidentale, ma condurla progressivamente verso un’economia di mercato. Le cose però non andarono esattamente così.

Gorbačëv sperava che dalle ceneri dell’URSS sorgesse una Confederazione di repubbliche libere, a cui si sarebbe riconosciuto il diritto alla secessione, secondo modalità e tempi da stabilire. Ma per riuscirci occorreva intaccare i pilastri stessi dell’Unione Sovietica. Solo che l’unica struttura che potesse trasformare il sistema era quella del partito comunista, che al tempo stesso costituiva il principale ostacolo alla trasformazione verso uno stato democratico. Per questo, insieme alla Perestrojka, si rendeva necessaria un’altra riforma, che portasse alla separazione tra stato e partito, condizione obbligata per la trasparenza dell’informazione e la libertà di espressione. E questa fu la Glasnost’: una forma di democraticizzazione che portò alla riabilitazione dei dissidenti e alla timida formazione delle opposizioni.

Entrambe le riforme, però, dovevano fare i conti con le esigenze a lungo soffocate verso il libero mercato e i diritti civili. Perciò la riforma apparve in ritardo rispetto alla situazione di emergenza in cui venne a trovarsi l’Unione Sovietica. Per cui la modificazione dell’ordinamento politico, con l’elezione di organismi rappresentativi, se suscitò la resistenza dei ceti privilegiati della burocrazia e dei militari, espose Gorbačëv alla critica di larghi strati dell’opinione pubblica, che la ritenevano in ritardo rispetto alle reali esigenze del paese. Inoltre, per la sua stessa ventata liberale riaprì anche la questione delle nazionalità, e diede nuovo impulso alle aspirazioni indipendentistiche e centrifughe che la dittatura aveva a lungo soffocato col terrore e la deportazione.

In questa situazione di crisi maturò il tentato colpo di Stato, promosso dai membri più conservatori: che il 19 agosto del ‘91 destituirono e arrestarono Gorbačëv. In questo modo il partito sperava di conservare il ruolo egemonico e salvare il bolscevismo di cui si considerava custode. Furono drammatici giorni di confusione e tensione anche a livello internazionale. Insieme al crollo delle borse, d’un colpo emersero gli incubi della guerra fredda. La NATO, non sapendo chi controllava in URSS gli impianti nucleari, fece scattare l’allarme rosso. Ma mentre il presidente americano e i capi di governo europei condannavano il golpe, la popolazione russa non era rimasta inerte. A Mosca e Pietroburgo migliaia di persone scesero in piazza a fronteggiare i carri armati; gli stessi militari erano disorientati e i golpisti incerti. Anima della resistenza si rivelò allora Boris Eltsin, che denunciò il colpo di Stato e invitò i cittadini alla disobbedienza, diretta propaggine dell’anelito nel’89. Il golpe fallito portò allo scioglimento del partito e delle organizzazioni comuniste, e alla cancellazione delle loro insegne e dei loro simboli.

Tornato al potere, Gorbačëv da una parte continuò l’opera di liquidazione delle vecchie istituzioni, e dall’altra cercò di salvaguardare la sopravvivenza dell’Unione Sovietica contro le accresciute spinte nazionalistiche. Ma ormai si era messo in moto un meccanismo inarrestabile, che travolse il suo disegno federativo. Il 5 settembre il Congresso, decretando la fine dell’Unione Sovietica, votò la fondazione di una Comunità di Stati Indipendenti (CSI), a cui avrebbero potuto accedere tutti i popoli dell’ex URSS. Il comando delle forze armate e delle istallazioni atomiche fu affidato pro tempore ad un ex generale sovietico, mentre ad Eltsin spettò il controllo del bottone nucleare. Il seggio permanente al Consiglio di Sicurezza dell’ONU fu devoluto alla Repubblica russa, che così otteneva il riconoscimento della supremazia; mentre le quattro Repubbliche slave (Russia Bielorussia, Ucraina, Moldavia), le cinque 5 centro-asiatiche (Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan), e le due caucasiche (Armenia e Azerbaigian), chiesero e ottennero l’ingresso all’ONU. A loro si unirono presto anche la Georgia, mentre Estonia, Lettonia e Lituania avevano già proclamato la loro indipendenza.

Davanti a questo sfascio, prendendo atto del definitivo tramonto dell’Unione Sovietica, a Gorbačëv non restava che dare le dimissioni, lasciando il testimone nelle mani di Eltsin. Ma l’accelerazione che quest’ultimo intendeva imprimere al suffragio popolare diretto avveniva nel clima di dilagante corruzione. Tra le crepe lasciate dal partito monolitico, e prima che si affermassero più forti e efficienti compagini politiche, nell’inaspettato orizzonte liberale si era inserita una classe di spregiudicati rampanti, decisi a sfruttare i varchi appena intravisti, mediante una corruzione senza scrupoli. Incapace, anche per ragioni di salute, di contrastare questa nuova criminalità e questo travolgente delirio di individualismo, nel 1999 Eltsin chiamò alla Presidenza provvisoria quel Putin che, ritenendo Gorbačëv artefice della più grande catastrofe geopolitica del secolo, avrebbe guidato la Russia con mano di ferro fino ad oggi.

Il fatto è che, sedotto da un sogno diverso, una volta emerso dalle sbornie bolsceviche, Gorbačëv non subiva nemmeno la seduzione imperialistica zarista. Si proponeva solo di portare la Russia fuori dalle risacche del dispotismo, e metterla sulla via di una timida democrazia. Non prevedeva che il suo paese avrebbe assistito a una nuova involuzione autoritaria. Significa questo che il suo tentativo fu inutile, e che egli va annoverato tra gli insigni perdenti? Non lo crediamo. E per quanto il suo martoriato paese intoni ancora la sconsolata nenia del Boris musorgskijano, Pechal na Rusi… pechal beziskhodnaya! (infelice Russia, eternamente infelice), facendo credito alla Storia di un provvido e occulto disegno, ci piace credere che anche per lui, come per l’Ajace foscoliano, la morte sarà giusta di gloria dispensiera.