Gerardo Passannante

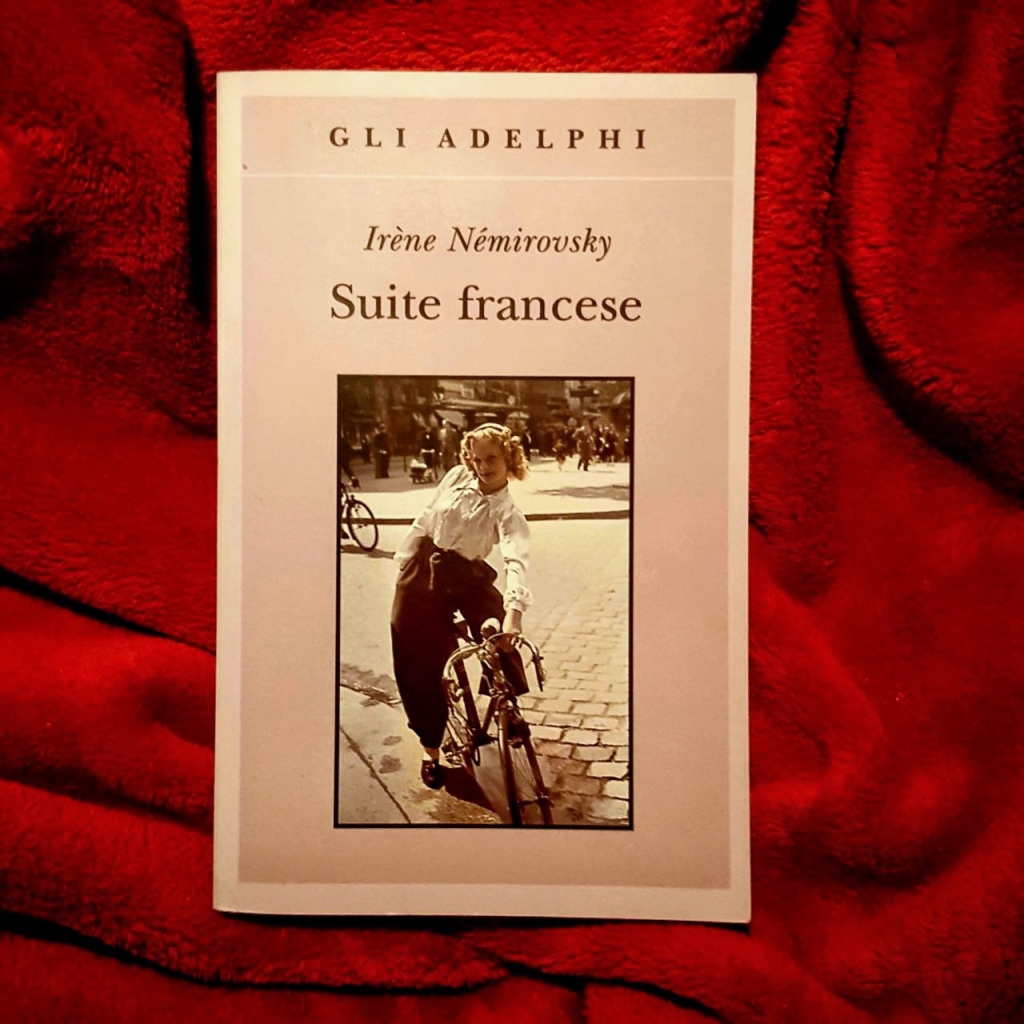

Questo articolo fa parte del progetto GdL «4 righe con la storia», all’interno del quale stiamo attualmente leggendo Suite Francese di Némirovsky. Se vuoi unirti al gruppo Telegram clicca qui: https://t.me/+Rnuq9JOOYCgyMzU0

Destino drammatico quello di molti autori russi che si sono trovati ad operare sotto il regime sovietico, e che sono stati messi a tacere o hanno dovuto cercare la via dell’esilio, volontario o imposto. Basti pensare a Pasternak, Nabokov, Solgenitsin, Grossman o Brodsky, per citarne alcuni. Stessa sorte è toccata anche a Irène Némirovsky: con l’aggravante che non fu solo vittima del bolscevismo, ma, una volta emigrata in Francia, anche delle leggi razziali.

Era nata l’11 febbraio del 1903 a Kiev, da una ricca famiglia. Ma mentre il padre, sempre in viaggio nelle province russe e ucraine per affari, era spesso assente, la madre, troppo occupata dalla cura di un corpo prodigo di avventure extraconiugali, non aveva occhi per la figlia. Sicché Irène, cresciuta con una governante francese, ne apprese la lingua, prima del russo, l’inglese, il polacco, il finlandese, il basco e lo yiddish.

Nel 1913 la famiglia si trasferì a San Pietroburgo, dove Irène, già immersa nella lettura dei grandi russi, incominciò a scrivere a sua volta, modulando dall’amato Turgenev la tecnica rimastale consueta, che la portava a fissare, con matita rossa e blu, storia, fisionomia, carattere, educazione e tappe cronologiche dei personaggi, prima di abbandonarsi alla narrazione. Questi tempi tutto sommato sereni erano però destinati a finire con la presa del potere da parte dei bolscevichi, che misero una taglia sulla testa del padre e ne confiscarono i beni. La famiglia fu allora costretta a riparare prima in Finlandia e poi in Svezia, per infine giungere, dopo perigliosa navigazione, in Francia. Qui Irène si iscrisse alla facoltà di lettere della Sorbona, e in francese pubblicò nel 1923 il suo primo romanzo. Aveva solo 18 anni.

Avendo intanto il padre recuperato buona parte della sua fortuna, e inseritasi perciò facilmente nell’ambiente dei grandi borghesi, Irène trascorse un periodo denso di serate mondane, feste e flirt: finché non incontrò Michel Epstein, che sposò nel 1926, e da cui avrebbe avuto due figlie, Denise e Élisabeth, ma senza smettere di scrivere e pubblicare.

Nel 1926 uscì infatti Le malentendu (omonimo del dramma di Camus apparso molti anni dopo), seguito nel ’27 da L’enfant génial e L’ennemie. La svolta avvenne nel 1929, quando l’editore Bernard Grasset, avendo ricevuto un manoscritto anonimo e deciso a pubblicarlo, fece un’inserzione nei giornali per rintracciare l’autore: e quando Irène si presentò, dubitando che una donna così giovane fosse effettivamente l’autrice del libro, le fece una specie di esame, finché, convinto, pubblicò quel David Golder che la rese di colpo celebre, senza che per questo si montasse la testa, considerandolo un romanzetto che nell’arco di poco tempo sarebbe stato dimenticato (nel 1931 Julien Duvivier ne trasse un film). Tutto il decennio seguente vide Némirovsky pubblicare lavori con cadenza annuale, così che si susseguirono Le bal (1930), Les mouches d’automne (1931), L’affaire Coulof (1933), Le pion sur l’echiquer, Films parlés (1934), Le vin de solitude e Jézabel (1936), La proie (1938), Deux (1939), Les chiens et les loups (1940).

Questo periodo di grande creatività e soddisfazioni doveva però interrompersi bruscamente con la promulgazione delle leggi antisemite volute dal governo di Vichy. Non avendo ottenuto malgrado la notorietà la nazionalità francese, e presagendo tempi duri per i cosiddetti “non ariani”, i Némirovsky furono costretti a portare la stella gialla, anche se intanto si erano convertiti al cristianesimo. Questa esposizione era tanto più curiosa, che Irène aveva un rapporto conflittuale con comunità ebraica, a cui rimproverava l’infamante maneggio di denaro. Sentimento di avversione che dovette però mitigarsi, quando fu costretta a condividerne la sorte. Nel luglio del 1942 fu infatti arrestata e deportata ad Auschwitz, dove il 17 agosto morì di tifo. Quanto al marito, espostosi nel tentativo di salvarla, fu a sua volta arrestato e deportato ironicamente nello stesso campo, non per ricongiungersi con la moglie, ma per finire direttamente nella camera a gas…

Rocambolesca, a dir poco, la vicenda della pubblicazione di Suite francese. Quando, a guerra finita Denise e Élisabeth si recarono a chiedere aiuto alla nonna, che a Nizza conduceva la sua solita vita di lusso, quest’ultima non aprì nemmeno la porta, e le indirizzò a un orfanotrofio! Ma nei loro spostamenti le due ragazze continuarono a portare con sé la valigia ricevuta dai genitori, e che non avevano mai osato aprire. Solo molti anni dopo Élisabeth, che intanto era diventata dirigente editoriale col nome di Élisabeth Jill, si decise ad aprirla, e vi trovò un grosso manoscritto contenente i primi due tomi di Suite francese, che ne prevedeva cinque, ed era dunque incompiuta…

Succesivamente, quando alla presentazione del romanzo di una scrittrice le si avvicinò per un autografo, Élisabeth Gille (che più tardi avrebbe scritto la biografia della madre, toccando temi delicati, come Auschwitz, i rapporti con la nonna, le origini ebraiche negate con un inutile battesimo…) e fu richiesta del nome per la dedica, l’autrice si stupì che portasse lo stesso della “più grande scrittrice francese del secolo”, che usciva così da un cono d’ombra durato cinquant’anni.

Suite francese venne pubblicato nel 2004 dalle Edizioni Denoël, ricevendo il premio Renaudot a titolo postumo, con strappo al regolamento che lo assegnava a soli scrittori viventi. E anche se, per non possedere la nazionalità, le fu negato il Goncourt, Irène Némirovsky aveva ripreso il suo posto nella letteratura francese del ‘900.

Vuoi rimanere aggiornato sulle nostre recensioni?

Allora abbonati gratuitamente alla nostra newsletter, lasciandoci la tua mail. È gratuito!

[…] Némirovsky, con, in conclusione, alcune curiosità sulla vicenda editoriale di Suite francese: IRÈNE NÉMIROVSKY: miseria e splendore di una scrittrice Come potete leggere in questo articolo di Gerardo, quest’ultimo è un romanzo rimasto […]

"Mi piace""Mi piace"

[…] a 3 delle quali abbiamo dedicato articoli relativi al loro profilo biografico: Irène Némirovsky (IRÈNE NÉMIROVSKY: miseria e splendore di una scrittrice), Boris Pasternak (Chi era Boris Pasternak, lo scrittore costretto a rifiutare il Nobel?), Roberto […]

"Mi piace""Mi piace"

[…] Per approfondire: IRÈNE NÉMIROVSKY: miseria e splendore di una scrittrice […]

"Mi piace""Mi piace"

[…] Oltre a queste recensioni, vi abbiamo presentato diversi autori e autrici in occasione di anniversari di morte e nascita nella rubrica I profili, tra i quali mi piace ricordare Ricordando Salvatore Quasimodo, Madame de Staël: l’intellettuale che rivoluzionò la cultura Europea, Il porto dissepolto di Giuseppe Ungaretti, un fugace ricordo e IRÈNE NÉMIROVSKY: miseria e splendore di una scrittrice. […]

"Mi piace""Mi piace"

[…] francese di Irène Némirovsky […]

"Mi piace""Mi piace"