Il nome di Omar Khayyām fu a lungo noto tra gli studiosi del Medioevo come quello di uno scienziato, matematico e astronomo, finché nel 1859 Edward Fitzgerald non approntò in inglese una prima edizione delle sue quartine. Ancora oggi, del resto, dei pochi fatti attestati della sua vita, si sa che nacque a Nishapur intorno al 1050, che ebbe un incontro di reciproca antipatia con Al-Ghazali, che conobbe la dottrina di Al-ma’arri, e che Avicenna fu il suo autore preferito. Ancora notizia si ha che Malikshāh il Selgiuchide lo incaricò della riforma del calendario rimasta incompleta, e che fece una profezia, poi avveratasi, sul luogo della sepoltura:

La mia tomba sarà in un luogo tale che ad ogni primavera

il vento del nord farà piovere fiori sulla terra del mio corpo.

E infatti oggi a Nishapur si trova il monumento funebre a forma di tulipano, nei cui petali sono iscritti in ceramica alcune delle sue più famose quartine.

Se queste sono le scarne notizie sulla vita, anche la sua fisionomia possiamo ricostruirla solo dalla sua opera. E anche qui non senza difficoltà, visto che il patrimonio letterario che va sotto il suo nome si compone di alcune migliaia di Rubbaiyyāt (quartine, appunto). Si tratta di una forma d’arte senza precedenti nella letteratura araba classica, prodotto della fusione tra mezzi espressivi iranici e arabi, che per l’agile forma, l’occasionalità e la brevità, non consente l’abuso di aggettivi, metafore e tropi, e privilegia invece i nomi e le cose. Dei testi di questo grande corpus, purtroppo, solo pochi sono con certezza ascrivibili a Khayyām: ma a differenziarlo dai molti imitatori, tradisce la compresenza del poeta e dello scienziato l’uso di termini tecnici, filosofici, teologici e naturalistici, messi al servizio di un raffinato intellettualismo lirico.

Le diverse chiavi di lettura che ne sono state date sono solo apparentemente distanti l’una dall’altra, ma recano una sotterrane coerenza. Accanto a quella del mistico del sufismo, peraltro molto sui generis, l’immagine dominante è di un razionalista dubbioso, ateo, epicureo, e persino blasfemo:

Chi mai è andato all’inferno? E chi mai è tornato dal paradiso?

Ad esso si affianca il poeta scettico sulla possibilità di attingere alle verità supreme:

Quando io me ne sarò andato

che mi farà se il mondo è creato o increato?

ma anche il pensatore inutilmente proteso a dare risposta alle grandi domande, con esiti decisamente nichilisti:

Nessuno ha risolto il problema dei misteri eterni…

Noi siamo nulla, nulla il mondo, nulla il dolore, la gioia…

Questo mondo è il nulla...

Ma una volta tolto Dio dal mondo, resta un universo abbandonato al capriccio del caos, in cui sono incomprensibili le ragioni del vivere e del morire, su cui Khayyām torna in quartine di stampo gnomico:

Siamo venuti come l’acqua e siamo partiti come il vento...

Giochiamo una partita sulla scacchiera della vita…

Ad uno ad uno ce ne torniamo nella cassetta del nulla….

Come comportarsi allora in questo oscuro universo? Come uscire dalla prigione dell’essere senza smarrirsi nelle sconfinate distese del nulla? Ecco che, a chi non vuole soccombere alla disperazione per la brevità di una vita avvolta nel mistero, Khayyām rivolge con ironia scettica e umoristica l’invito ad accogliere il richiamo dell’amore e della natura, e a godere di effimere gioie sublimando il dolore nel vino. La cui funzione, ben oltre l’ebbrezza dell’incoscienza, si solleva quasi a esperienza cognitiva:

Il mio bere vino non è per eccitarmi e far baldoria,

ma per trascorrere un istante fuori di me stesso

Sono queste le quartine in cui più frequentemente si leva la voce amara del poeta, che sotto lo splendore dell’immagine riprende gli accenni dell’Ecclesiaste e di Lucrezio, mescolando al carpe diem oraziano una scanzonata nota religiosa:

Dio ha conosciuto ab aeterno il mio bere vino,

se non lo bevessi, la scienza di Dio sarebbe ignoranza…

Davanti al senso impenetrabile dell’universo, alla brevità della vita e alla caducità della bellezza, ecco allora che il vino permette di cogliere l’attimo fuggente, e di accantonare i crucci per il significato dell’esistenza:

Il mio venire alla vita non ha dato alcun frutto.

La mia partenza non cambierà nulla

Così Khayyām, tra rassegnazione e ribellione al cieco caso, getta consapevolmente una sfida all’assurdo. E all’inessenzialità della vita, nello scollamento dalla realtà, il poeta materialista ritrova il mistico, e paradossalmente, imprevedibilmente, nel delirio sufico si ricongiunge al divino.

NOTA

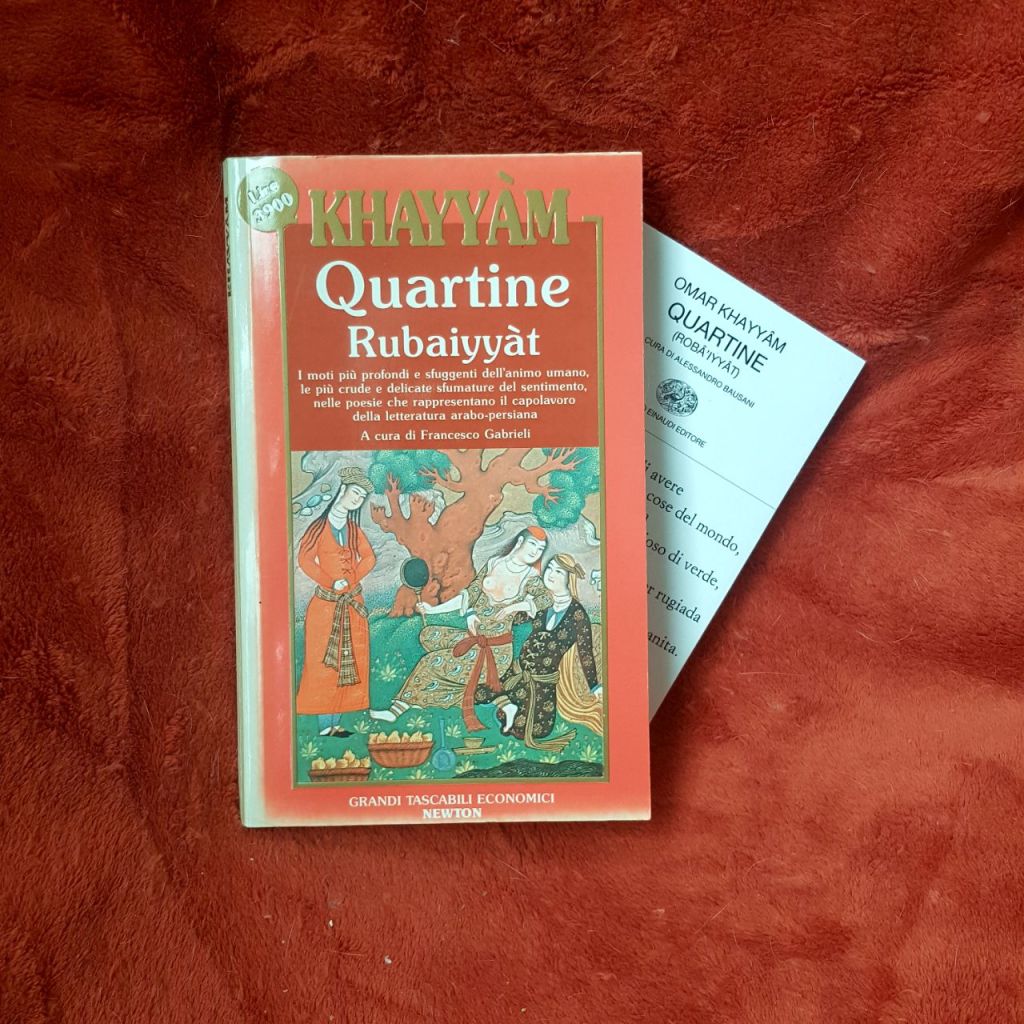

Traduzioni italiane: Mario Chini (1916), Francesco Gabrieli (1944), e Alessandro Bausani (1956) (Nessuna quartina è qui riportata integralmente. Mi sono solo servito di estratti della traduzione di Francesco Gabrieli).

👍👍

"Mi piace""Mi piace"

annaritazinco.98@gmail.com

"Mi piace""Mi piace"