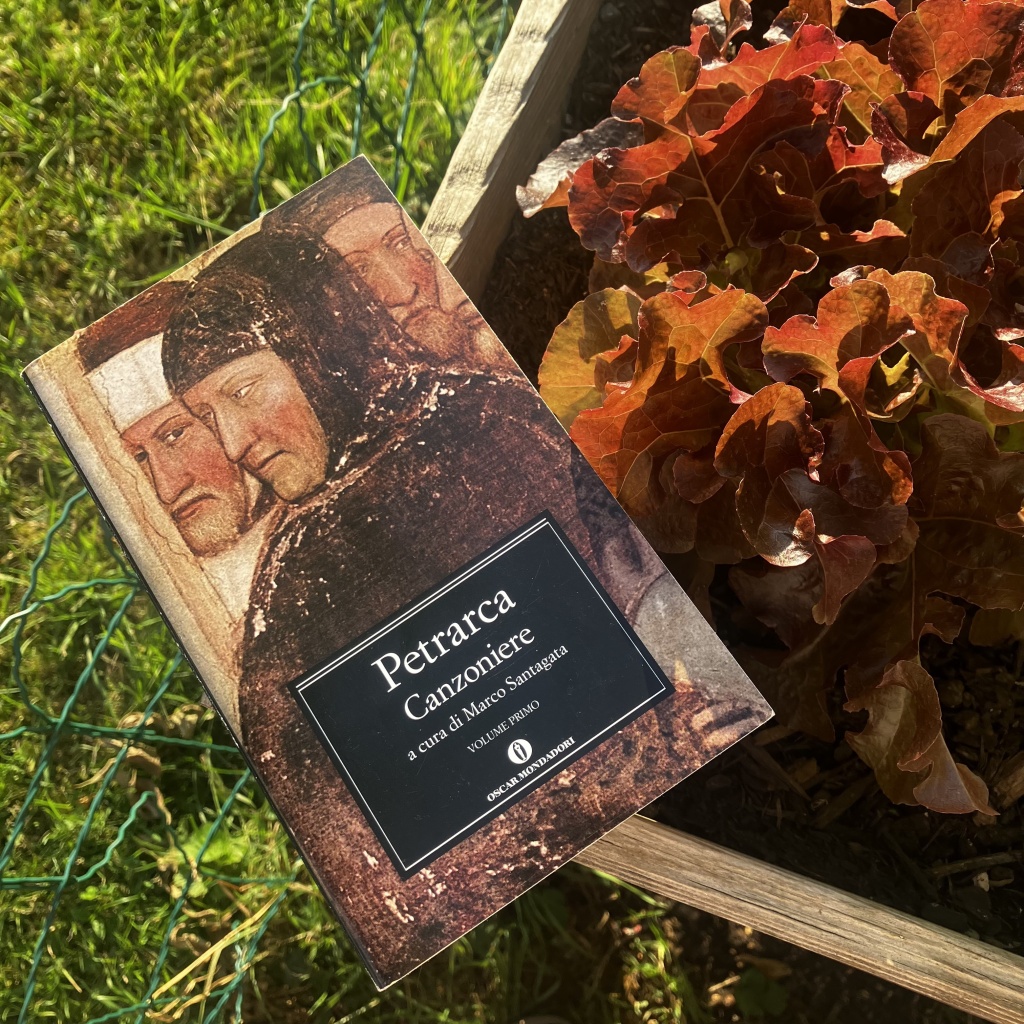

Ricorre in questi giorni il doppio anniversario di Francesco Petrarca, nato il 20 luglio del 1304 e morto il 19 luglio del 1374. Settant’anni esatti, quasi che lui da sapiente costruttore di incastri, avesse voluto far coincidere le due date, mancando di un pelo la perfezione. Per ricordare questo sommo poeta, più che riportare i dati di una vita che ben prima di D’Annunzio volle curare come un’opera d’arte, o farne un profilo critico che nulla aggiungerebbe alla sua sterminata bibliografia, mi sono divertito a trarre dalla memoria alcune associazioni, come minuscolo esempio della sua capacità assimilativa e trasfiguratice che dal Rinascimento in poi lo codificò come maestro europeo (basti pensare a Ronsard!) almeno fino all’800. Un lavoro serio, beninteso, richiederebbe uno studio lungo e complesso. Qui invece, da una rilettura del Rerum Vulgarium Fragmenta (tale il titolo da lui voluto del Canzoniere), mi sono appena applicato a riportare alcune curiose “coincidenze”, sia sue nei riguardi di poeti precedenti, e di altri che sono seguiti. A ribadire che la lettura di altri poeti è condizione essenziale per chiunque vaglia esercitare quel “mestiere”; e che se la sensibilità è un dono, l’arte si conquista dopo una lunga e appassionata applicazione… E qui nessuno meglio di Petrarca ha mostrato quanto l’assimilazione possa diventare originale, e quanto il lascito sia stato fecondo.

Partiamo allora dai predecessori. Chi mai, nel “Piangete donne, e con voi pianga Amore (92) non risente il Lugete, o Veneres cupidinesque di Catullo? E chi, dal “Non spero che già mai dal pigro sonno (53) non va con la mente a Cavalcanti (Perch’io no spero di tornar giammai”)? Ma il poeta le cui reminiscenze sono più intriganti, benché e forse proprio perché “camuffate”, è proprio quel Dante verso cui Petrarca nutriva un complesso rapporto di ammirazione, sospetto e invidia. Racconta infatti di averlo scorto una sola volta ad Arezzo, a colloquio col padre; ma contrariamente al suo grande amico Boccaccio che lo venerava, nega di averlo letto.

Con l’alta concezione che aveva di sé e della propria grandezza, Petrarca ha sempre mostrato nei riguardi di Dante la deferenza o addirittura il disagio di chi si confronta con una figura superiore e non solo moralmente. Ebbe la fortuna di non avere rivali, dice De Sanctis: ma l’ombra severa di Dante gli si ergeva continuamente davanti, a creargli morsi di invidia che astutamente ricondusse a divergenze poetiche. Ma per edificare il mito di sé, Petrarca non esitava a mentire o a fingere. E la prova più plateale del suo bluff ce la dà lui stesso, certo involontariamente, con i suoi stessi versi: e non tanto per qualche reminiscenza della Vita Nuova o delle Rime petrose, ma proprio del “poema sacro” che negava di apprezzare. E vediamone qualche esempio (I versi del Canzoniere sono seguiti dal numero d’ordine. Quelli danteschi, in corsivo, (con rinvio alla Cantica e al canto).

- “Quasi spelunca di ladron son fatti” (53) Le mura che solien esser badia / fatte sono spelonche (Par. XXII)

- “Ahi nova gente oltra misura altera” (53)

La nova gente e i subiti guadagni / orgoglio e dismisura han generata (Inf. XVI)

- “Sempre nel cor colle faville accese” (75) le tre faville ch’hanno i cuori accesi (Inf. VI)

- “Ben vedi omai sì come a morte corre” (91) del viver ch’è un correre alla morte (Purg. XXXIII)

- “Di noi fa quella ch’a null’uom perdona” (101)

Amor ch’a nullo amato amar perdona (Inf. V)

- “Quella che, se ‘l giudicio mio non erra” (110)

che ritrarrà la mente che non erra (Inf. II)

- “E vorrei più volere, e più non voglio” (118)

E qual è quei che disvuol ciò che volle (Inf. II)

- “Conobbi allor sì come in paradiso” (123)

Chiaro mi fu allor come ogni dove / in cielo è paradiso (Par. III)

- “Sarò qual fui, vivrò com’io son visso” (145)

gridò: qual io fui vivo, tal son morto (Inf. XIV)

- “In cor di donna picciol tempo dura” (183)

quanto in femina foco d’amor dura (Purg. VIII)

- “O incostantia de l’umane cose” (199)

O vana gloria delle umane posse (Purg. XI)

- “L’angelica sembianza” (270)

nati a formar l’angelica farfalla (Purg. X)

- “Non ramo, o fronda verde in queste piagge” (288)

non fronda verde, ma di color fosco (Inf. XIII)

- “Or sia qui fine all’amoroso canto” (292)

memoria o uso all’amoroso canto Purg II / qui pose fine al lagrimabil sono (Inf. VI)

- “Rime aspre e fosche…” (293)

S’io avessi le rime aspre e chiocce (Inf. XXXII)

- “Pigro in antivedere i dolori tuoi” (330)

che se l’antiveder qui non è vano (Inf. XXVIII)

- “Ch’a donne e cavalier piacea il suo dire” (360)

le donne e’ i cavalier, li affanni e li agi (Purg. XIV)

- “Vergine bella…” (366)

Vergine madre (Par. XXXIII)

Fin qua il passato. Ma la “spugna” Petrarca non si è limitata ad assorbire. La levigata perfezione dei suoi versi, la sua sensibilità così inquieta, l’insistenza sulla fuga del tempo, lo scavo interiore, il senso della vanità delle cose, quella sua inguaribile accidia che noi diremmo depressione, la fedeltà a un amore idealizzato oltre le esperienze corporali, la memoria come riscatto a una vita triste e breve su cui incombe la morte, una presunzione sconfinata ma consapevole di vivere nella memoria dei posteri, e la sua sostanziale ambiguità, non lo rendono forse attuale? Certo è che ha lasciato tracce nei due maggiori poeti del nostro Ottocento, e anche oltre. A partire da Foscolo:

- “Lasso, che son! che fui!” (23)

Non so chi fui; perì di noi gran parte (Son. II)

- “Che dolcemente mi consuma e strugge” (72)

e van con lui le torme / delle cure onde meco egli si strugge (Son. I)

- “Ultima speme de’ cortesi amanti” (72)

…anche la Speme / ultima dea, fugge i sepolcri (Dei Sepolcri)

- “Tal che s’i’ arrivo al disiato porto” (119)

E prego anch’io nel tuo porto quiete (In morte del fratello Giovanni)

- “Questa m’avanza di cotanta spene” (268)

Questo di tanta speme oggi mi resta (In morte del fratello Giovanni)

- “Lume degli occhi miei non è più meco?” (276)

luce degli occhi miei chi mi t’asconde? (Son. V)

Ma è soprattutto Leopardi, che pur filtrandolo attraverso Monti, lo recupera e se ne nutre, per trarne una nuova intensità:

- “Poi, quand’io veggio fiammeggiar le stelle” (22)

Veggo dall’alto fiammeggiar le stelle (La ginestra)

- “Levata era a filar la vecchiarella (33)

siede con le vicine / su la scala a filar la vecchierella) (Il sabato del villaggio)

- “Raddoppia i passi, e più e più s’affretta (50)

Cade, risorge, e più e più s’affretta (Canto notturno)

- “Ov’ella oblia / la noia e ‘l mal de la passata via” (50)

ov’ei precipitando, il tutto oblia (Canto notturno)

- “L’avaro zappadore” (50)

fischiando, il zappatore (Il sabato del villaggio)

- “Lassando l’erba e le fontane e i faggi” (50)

greggi, fontane ed erbe (Canto notturno)

- “Move la schiera sua soavemente” (50)

move la greggia oltre pel campo e vede (Canto notturno)

- “E tutto quel ch’ una ruina involve” (53)

Or tutto intorno / una ruina involve (La ginestra)

- “Se ti rimembra, il tempo passa omai” (68)

Silvia, rimembri ancora / quel tempo… (A Silvia)

- “Fanno le luci mie di pianger vaghe” (100)

dal pianto / che mi sorgeva sul ciglio, alle mie luci (Alla luna)

- “Italia mia, ben che ‘l parlar sia indarno” (128)

O patria mia, vedo le mura e gli archi (All’Italia)

- “O natura pietosa e fera madre” (231)

madre è di parto e di voler matrigna (La ginestra)

- “Ma pria fia ‘l verno (239)

Tu pria che l’erbe inaridisse il verno (A Silvia)

- “Passata è la stagion” (270)

Passata è la tempesta (La quiete dopo la tempesta)

- “Le stelle vaghe” (287) Vaghe stelle dell’Orsa (Le Ricordanze)

- “Quanta invidia io ti porto” (300)

O greggia mia… / quanta invidia ti porto! (Canto notturno)

- “Quel foco è morto” (304)

pur quell’ardor che da te nacque è spento (Aspasia)

- “Primavera per me pur non è mai” (9)

per te non torna / Primavera giammai (Ricordanze)

Esplicita la sua presenza anche in Carducci:

- “pregiato poi dal vulgo avaro e sciocco” (51)

Il poeta, o vulgo sciocco (Congedo)

- “La mia favola breve è già compita” (254)

La favola breve è finita (Jaufré Rudel)

- “Ben riconosco in voi l’usate forme” (301)

Ben riconosco in te le usate forme (Traversando la maremma toscana)

e in D’Annunzio:

- “Non pianger più, non m’hai più pianto assai” (342)

Non pianger più. Torna il diletto figlio (Consolazione)

e persino in Verdi

- “Discinta e scalza” (33)

Nero vestita / discinta e scalza (Il trovatore)

- “Femina è cosa mobil per natura (183)

La donna è mobile (Rigoletto)

- “Io vo gridando pace pace pace” (128)

e vo gridando pace (Simon Boccanegra)

Fin qui abbiamo però giocato. Dove invece la voce più autentica di Petrarca va per conto proprio, senza predecessori e imitatori, è nelle riuscite perfette che ne fanno uno dei nostri autori sommi. E dal Canzoniere potrei in effetti attingere a piene mani: se non fosse che, dopo questo gioco al rimando, mi piace chiudere con alcuni versi dei Trionfi, in cui peraltro adotta la terzina dantesca. Di una levità, dolcezza e profondità tale, che una volta letti, come già notava De Sanctis, non li dimentichi più:

Pallida no, ma più che neve bianca

che senza venti in un bel colle fiocchi,

parea posar come persona stanca:

quasi un dolce dormir ne’ suoi belli occhi,

sendo lo spirto già da lei diviso,

era quel che morir chiaman gli sciocchi:

morte bella parea nel suo bel viso.

[…] È di giovedì, e sempre dello stesso autore, un post inserito nella rubrica I profili e dedicato alla figura di Francesco Petrarca, nato il 20 luglio 1304. Nell’articolo, più che la storia biografica dell’autore, si ripercorrono da un lato i modelli di cui si ritrova traccia nelle opere del poeta. Dall’altro si guardano agli autori che hanno subito il suo influsso. Se volete lo potete leggere qui: La spugna Petrarca […]

"Mi piace""Mi piace"

[…] o rivelate lungo le pagine che seguono. Apre uno dei classici per eccellenza della nostra poesia, Francesco Petrarca, con un passo del Canzoniere, chiude l’iraniana Forugh Farrokhzad, una delle voci più limpide e […]

"Mi piace""Mi piace"