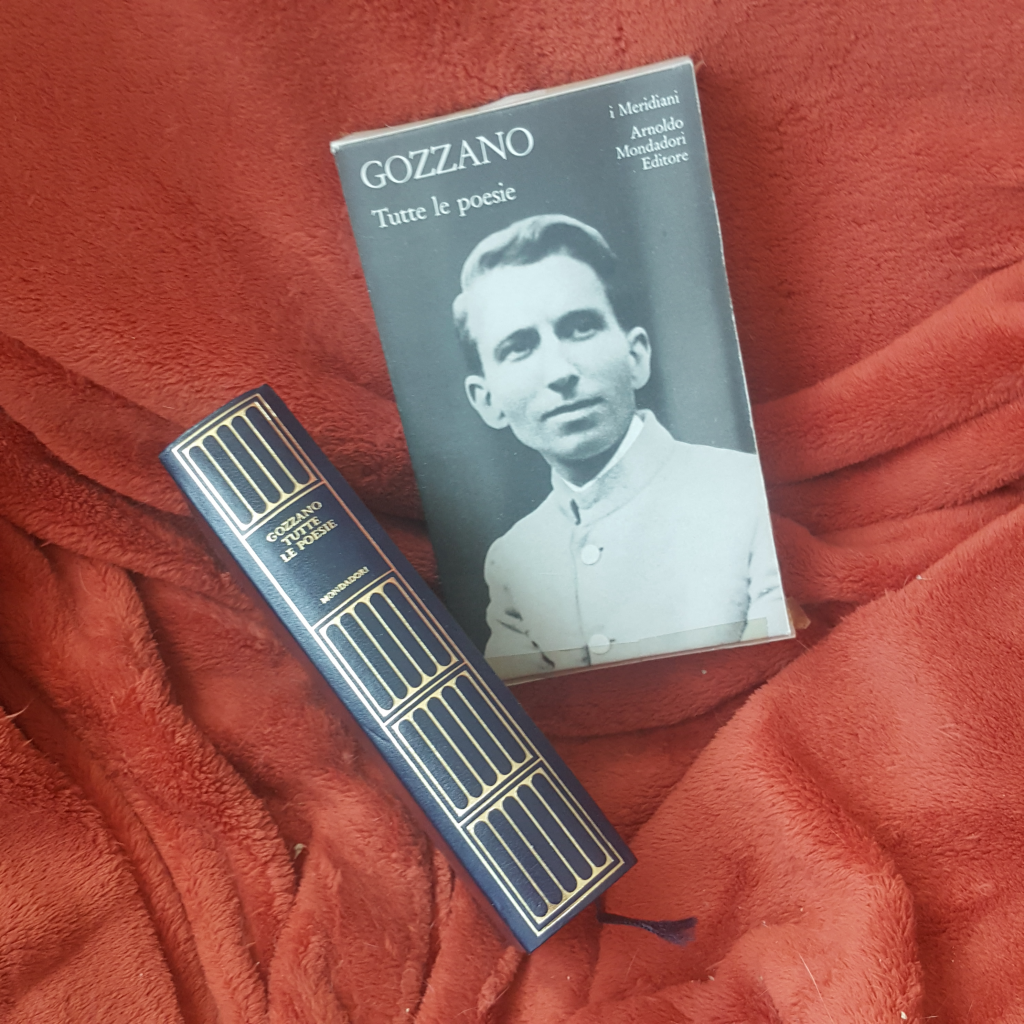

Il 9 agosto del 1916 moriva a Torino Guido Gozzano

In ogni manuale di letteratura Guido Gozzano (1883 – 1916) si trova normalmente inserito (con Corazzini, Govoni, Moretti, Martini, Villini e Chiaves) in quel gruppo di autori del primo Novecento che Borgese definì crepuscolari. Si tratta di poeti dalla vena intimistica, concentrata su umili e banali vicende quotidiane (domeniche solitarie, organetti di barberia, interni squallidi, corsie d’ospedale, scialbe amanti provinciali), espresse in toni smorzati e dimessi, sulla scia del secondo Ottocento, di Pascoli o del D’Annunzio del Poema paradisiaco.

Per smarcarsi da questi ingombranti modelli, e comprendendo che quella via, pur vicina alle sue corde, l’avrebbe reso solo un epigono, soprattutto nelle raccolte La via del rifugio (1907) e I colloqui (1910) Gozzano seppe trovare una propria modalità compositiva. Senza cedere alla tentazione del Vate, ebbe l’accortezza di farsi cantore solo di quelle buone cose di pessimo gusto a lui tanto care. E in questo cerchio limitato riversò la sua modesta esperienza di vita nella narrazione distesa e “colloquiale” in cui meglio si risolveva la spinta a confessarsi. Ma a scansare il patetismo deprecato dai contemporanei futuristi che sbeffeggiavano gli indugi al chiaro di luna, capì che poteva liberare la sua vena più autentica solo sottoponendo metri e strutture tradizionali a una sorta di maquillage personale. E così costrinse endecasillabi, settenari, ottonari, novenari, distici, terzine, quartine e sestine, a torsioni inconsuete. Spezzò i versi in dialoghi continui, fece ricorso a enjambements audaci (piano/forte), escogitò insolite rimalmezzo, non raramente sdrucciole e persino con nomi stranieri (Nietzsche / dice):

O amica di Nonna conosco le aiuole per ove leggesti

i casi di Jacopo mesti nel tenero libro del Foscolo.

A questa disinvoltura tecnica aggiunse però la figura retorica che meglio gli permetteva di conservare le emozioni, irridendole col lucido straniamento dell’ironia, che, poggiando sulla naturale vena intimistica la lente di una esercitata perizia, gli consentiva di salvare il pudore:

Perché sali alle mie celle?

Che mi ciarli, che mi ciarli?

Non concedo mi si parli

quando parlo con le Stelle.

Il fatto è che la sua non era solo una posa. Sapendosi malato, Gozzano temeva di avere a disposizione poco tempo (e morì infatti a soli 33 anni, dopo che Corazzini era morto dello stesso male addirittura a 20): e ciò getta qualche luce sullo scetticismo di fondo:

Ma dunque esisto? O strano!

vive tra il Tutto e il Niente

questa cosa vivente

detta guidogozzano!

Dove, già nel minuscolo del nome attaccato al cognome sembra svelarsi l’irrisoria consistenza di chi, davanti alla minaccia della morte che non lascia speranze, ritiene che tutto si carichi di inutilità e rassegnazione.

Verrà da sé la cosa

vera chiamata Morte:

che giova ansimar forte

per l’erta faticosa?

Ma all’interno di quel limite, e sotto l’ansia di una scadenza temuta prossima, c’è qualche modo per sfuggire alla disperazione? Ché non serve mentirsi con la bellezza del famoso binomio leopardiano, letterario e inservibile tamponamento: ché se la morte è una prospettiva reale, anche l’amore è negato, più che dalla salute malferma dal deficit di un uomo pervaso da una giocosa /aridità larvata di chimere che lo priva di spontaneità:

Ah! Se potessi amare! – Vi giuro, non ho amato

ancora: il mio passato è di menzogne amare.

…

Non posso amare, illusa! Non ho amato

mai! Questa à la sciagura che nascondo.

L’incapacità di amare, dunque, più che dalla minaccia fatale, nasce da un’erosione di coscienza che azzera persino la letteratura, visto che poeta è solo chi sa farsi ciarlatano per far di sé favoleggiare altrui (e pensa a D’Annunzio), e la gloria si contrae in uno sbiadito bozzetto abbandonato in una soffitta polverosa!

Ohimè! La gloria! un corridoio basso!

tre ceste, un canterano dell’Impero,

la brutta effige incorniciata in nero

e sotto il nome di Torquato Tasso!

Si capisce allora perché, non diversamente dal lamento di Corazzini (Perché mi dici: poeta? / Io non sono un poeta), Gozzano si spinge ad affermare che la poesia non serve a niente, fino dichiarare:

…

meglio andare sferzati dal bisogno

ma vivere di vita! Io mi vergogno,

sì, mi vergogno d’essere un poeta!

Davanti allo sconforto dell’irrealizzabilità e dello spreco, non gli resta allora altro “rifugio” che cercare nel passato tracce di ricordi cari e struggenti, perché vessilli di un mondo che non c’è più, e perciò mitizzati:

O figliuolo, il meglio d’altri tempi

non era che la nostra giovinezza!

Ed è in questa immersione a ritroso in una dimensione che avrebbe potuto essere e non è stata, che il poeta ritrova alcuni fantasmi, amorosi, grotteschi e irrealizzabili: come l’amica di nonna Speranza; come la cocotte incontrata da bambino e che rimpiange da adulto; o come quella signorina Felicita che per un momento gli aveva schiuso uno spiraglio di vita concreta. Beninteso non si tratta di una vamp dannunziana o di un’avvenente aristocratica, e nemmeno di una noiosa e ipocrita intellettuale gemebonda, ma di una modesta ragazza di provincia, rievocata con impietoso e pur commosso realismo:

Sei quasi brutta, priva di lusinga

nelle tue vesti quasi campagnole,

ma la tua faccia buona e casalinga,

ma i bei capelli di color di sole,

attorti in minutissime trecciuole,

ti fanno un tipo di beltà fiamminga…

Una figura ignorante e superstiziosa e mai uscita dal suo ambiente, i cui occhi blu, più che al colore del cielo, fanno pensare a un azzurro di stoviglia, ma che pure ha saputo compiere un piccolo prodigio:

Tu m’hai amato. Nei begli occhi fermi,

rideva una blandizie femminina.

Tu civettavi con sottili schermi,

tu volevi piacermi, Signorina:

e più di ogni conquista cittadina

mi lusingò quel tuo voler piacermi!

Per lei il poeta si sentirebbe quasi pronto a rinnegare la tirannica ma sterile tensione conoscitiva che tanto lo disgusta, e persino la fede letteraria / che fa la vita simile alla morte:

Tu ignori questo male che s’apprende

in noi. Tu vivi i tuoi giorni modesti,

tutta beata nelle tue faccende.

Mi piaci. Penso che leggendo questi

miei versi i tuoi, non mi comprenderesti,

ed a me piace chi non mi comprende.

E qui il compromesso con la realtà sembrerebbe quasi riuscito, se non si scontrasse con l’implacabile coscienza che impedisce al gelido esteta di abbandonarsi al sogno di un’ora, smettendo infine la maschera:

ed io fui l’uomo d’altri tempi, un buono

sentimentale, giovine romantico…

Quello che fingo d’essere e non sono!

Sicché, scoperta anche questa lamentevole frode, non gli resta che ritirarsi a leccare le piaghe nel disincanto di Totò Merùmeni (un vero figlio del tempo nostro), ridotto a un’esistenza sconsolata con una madre inferma, una prozia canuta ed uno zio demente, e congelato nella prigione dell’anima da cui non sa più evadere:

Totò non può sentire. Un lento male indomo

inaridì le fonti prime del sentimento;

l’analisi e il sofisma fecero di quest’uomo

ciò che le fiamme fanno d’un edificio al vento…

…

Totò opra in disparte, sorride, e meglio aspetta.

E vive. Un giorno è nato. Un giorno morirà

Grazie a queste e ad altre figure, Guido Gozzano fu forse l’ultimo poeta autenticamente popolare del secolo scorso, forse perché seppe incanalare i modi del cuore in un equilibrato connubio di forma e contenuto, anche se la sua stagione creativa fu breve (dopo I colloqui, il poema Le farfalle risulta un lavoro affastellato e freddo che non legge nessuno). Di fatto, non aveva più niente da dire. Ma prima che il sentire si inaridisse aveva saputo risolvere interamente il suo circoscritto mondo interiore in un dettato chiaro e semplice, che lo rende leggibile e godibile anche oggi che la poesia non si sa più dove sta di casa, con i poeti astrusi che si contano a milioni e i lettori a decine…

[…] annoverato nel gruppo dei crepuscolari. A lui Gerardo Passannante ha dedicato l’articolo I fantasmi di Gozzano che ne ricorda le opere, la poetica e lo […]

"Mi piace""Mi piace"

[…] I fantasmi di Gozzano […]

"Mi piace""Mi piace"