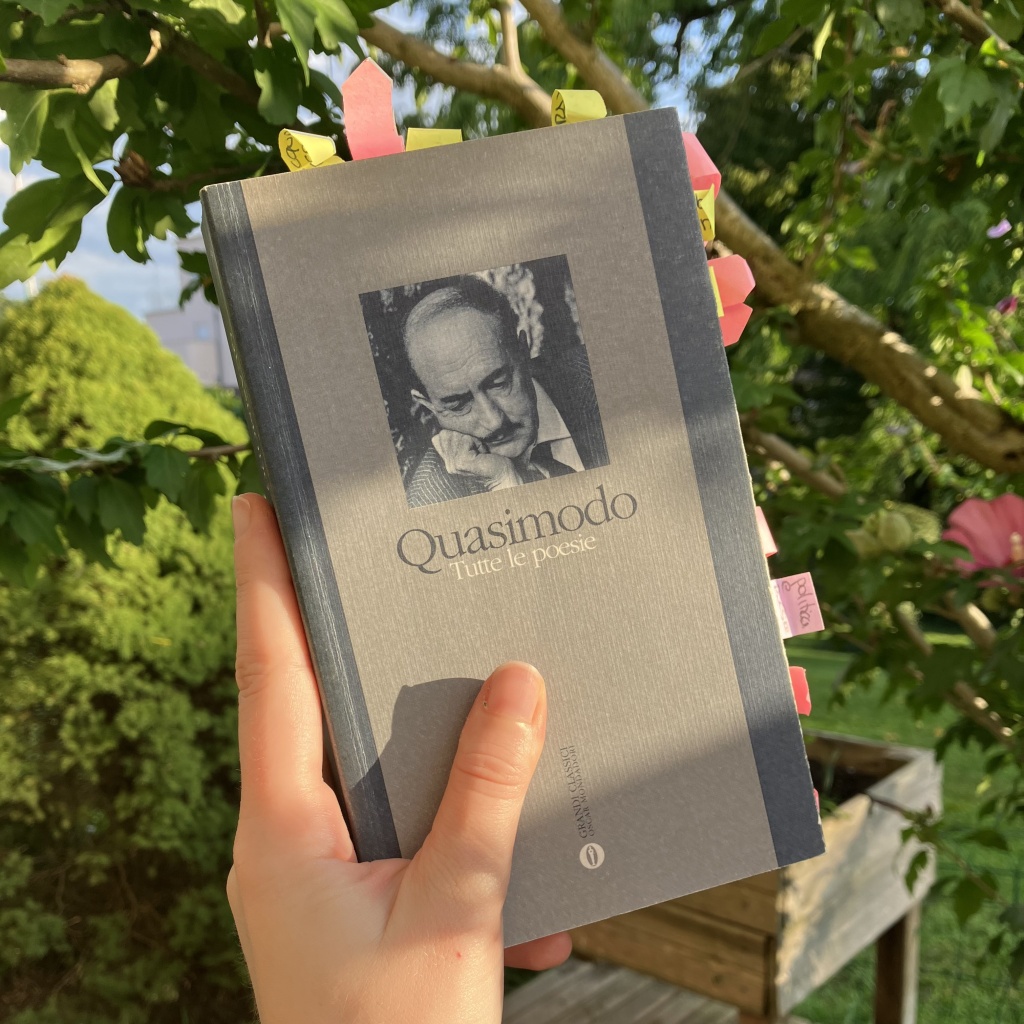

Non basta definirlo un poeta, un traduttore, un professore e un Premio Nobel per cogliere lo spirito arzigogolato di Salvatore Quasimodo. Nonostante sia considerato tra gli intellettuali più rappresentativi del ventesimo secolo, non è stato sempre capito e stimato a causa della sua complessità. La sua vita è stata mossa dal suo amore per le liriche antiche e dal proposito di conferire un nuovo ruolo alla poesia in un periodo di grandi incertezze e cambiamenti.

Domani, il 20 agosto, ricorre l’anniversario della sua nascita, avvenuta a Modica, in Sicilia, nel 1901. E’ il primo anno del nuovo secolo, caratterizzato dall’entusiasmo delle avanguardie artistico-letterarie e dall’ottimismo per un presente generato dal progresso tecnologico, ancora lontano dal dramma dei conflitti mondiali che sarebbero scoppiati dopo poco.

Nel 1908 si trasferisce a Messina, distrutta da terremoto, perché il padre, ferroviere, è stato incaricato di partecipare ai lavori di ripristino della rete ferroviaria. La scarsità di alloggi in sicurezza e il turbamento per il disastro convincono la famiglia a scegliere come dimora improvvisata un vagone di treno, collocato lungo un binario morto.

Segue gli studi tecnici a Palermo e nel 1919 va a Roma per studiare ingegneria ma deve lavorare per vivere per cui diviene impiegato del Genio civile e si sposta a Reggio Calabria. Il lavoro lo costringe a vari spostamenti e dopo un periodo a Firenze dove sosta su invito di amici legati all’ambiente della rivista “Solaria”, si stabilisce a Milano, dove riesce a trovare un’attività stabile come giornalista. L’attività letteraria e la passione per i lirici greci – che traduce in un’antologia – aprono la strada all’insegnamento: infatti dal 1941 insegna letteratura italiana al Conservatorio musicale milanese, dove resta fino al 1968, senza mai abbandonare l’attività giornalistica e partecipando attivamente al dibattito letterario e politico.

La sua vita privata non è particolarmente stabile e serena. Durante il soggiorno a Roma convive con Bice Donetti, che sposa nel 1926. Lei morirà vent’anni più tardi, ma per il poeta non sarà l’unica relazione: il lavoro di geometra lo costringe a ripetuti trasferimenti, puntellati spesso da incontri extraconiugali. A Imperia conosce Amelia Spezialetti, che nel 1935 darà alla luce la figlia Orietta. L’anno successivo inizia a frequentare la danzatrice Maria Clementina Cumani, da cui nel 1939 ha un figlio, Alessandro. La sposa nel 1948, due anni dopo la morte della prima moglie Bice, cui dedicherà il celebre Epitaffio.

Con gli occhi alla pioggia e agli elfi della notte,

è là, nel campo quindici a Musocco,

la donna emiliana da me amata

nel tempo triste della giovinezza.

Da poco fu giocata dalla morte

mentre guardava quieta il vento dell’autunno

scrollare i rami dei platani e le foglie

dalla grigia casa di periferia.

Il suo volto è ancora vivo di sorpresa,

come fu certo nell’infanzia, fulminato

per il mangiatore di fuoco alto sul carro.

O tu che passi, spinto da altri morti,

davanti alla fossa undici sessanta,

fermati un minuto a salutare

quella che non si dolse mai dell’uomo

che qui rimane, odiato, coi suoi versi,

uno come tanti, operaio di sogni.

– Epitaffio, Salvatore Quasimodo

Quasimodo è considerato spesso il rappresentante più qualificato dell’Ermetismo, se si considera questa corrente poetica nei suoi aspetti più conosciuti: linguaggio che riflette una difficile comunicazione, poesia spogliata dell’aureola di eloquenza e di ideali culturali. Negli anni della sua prima attività poetica, dapprima nella sua Sicilia, poi a Roma, in Liguria e a Milano, due ordini di suggestioni letterarie sono rintracciabili come maggiormente operanti e prevalenti nella formazione del poeta: quella rondesca, ormai in via di esaurimento, e quella ermetica. Entrambe esercitano una loro influenza anche se la seconda finisce per avere la meglio. La prima raccolta, del 1930, Acque e terre, è ancora densa di suggestioni dannunziane e pascoliane e in generale decadenti, nella definizione di una Sicilia mitica, mondo puro dell’infanzia, universo supremo abbandonato e desiderato contemporaneamente. A livello stilistico, un classicismo ispirato alla lezione rondesca si accompagna a una ricerca di moduli espressivi capaci di comunicare un sentimento di nostalgia mediante parole riscoperte nel proprio intimo.

Oboe sommerso (1932) ed Erato ed Apòllion (1936) appaiono come le raccolte in cui l’Ermetismo si fa più voluto: sia per una pretesa capacità mimetica del poeta rispetto al clima del tempo, sia per il raggiungimento di un reale processo di rarefazione del linguaggio. Nelle prime due opere il senso d’inadeguatezza alla civiltà contemporanea si traduce in una fuga tra i ricordi dell’infanzia, nei luoghi della sua Sicilia. Nella raccolta Nuove poesie (1942), invece, il mito sfuma nell’umana presenza di una figura amica e la poesia si popola di ricordi melanconici, in cui la mancata pretesa di identificare l’individuale con l’universale rende certamente un buon servizio alla sincerità d’espressione.

È sicuro che a creare una particolare purezza lirica gioca un ruolo notevole l’esercizio compiuto con le traduzioni da Lirici greci (1940). Infatti, qui la natura siculo-greca di Quasimodo e la sua tendenza a una poetica solidamente costruita su immagini piuttosto che su parole, si può esprimere in un’opera di ricostruzione del testo classico, in una simbiosi tra motivi propri di esso e interpretazioni decadenti. In fondo il nostro amato poeta è un classicista, per mentalità prima ancora che per cultura, che va scoprendo così l’equivoco del suo Ermetismo. Ed è anche da questo nasce il rifiuto dell’esperienza ermetica. Quasimodo diviene, infatti, teorico della poesia dell’impegno e contesta i suoi stessi “compagni” di percorso per aver sfuggito colpevolmente ai problemi morali e politici apertisi dopo il conflitto mondiale. “La poesia non deve dire, ma essere”, scrive il poeta nel 1946 riportando nell’introduzione del suo saggio L’uomo e la poesia un pensiero del poeta americano Mac Leish: è il suo modo provocatorio e polemico di prendere le distanze dall’Ermetismo. Infatti, lo scoppio della seconda guerra mondiale cambia radicalmente l’approccio degli autori ermetici: gli orrori del conflitto richiamano gli intellettuali al proprio ruolo di ricostruttori della società. Proprio Quasimodo afferma che «La nascita di un poeta è sempre un atto di disordine», concetto ribadito nelle raccolte successive a Giorno dopo giorno (1947), che l’hanno consacrato al premio Nobel per la letteratura nel 1959. Non è più tempo per il silenzio: Quasimodo ora si rivolge all’uomo del proprio tempo, che è «ancora quello della pietra e della fionda», denuncia la lotta fratricida che si ripete senza sosta da tempo immemore e lancia un appello alle nuove generazioni. A loro il compito di superare dolore e violenza, “dimenticare”, per porre le basi di una nuova società, consapevole, in grado di non ripetere gli stessi errori.

Nella raccolta Il falso e vero verde (1956) Quasimodo fonde poesie di carattere civile con altre di sconsolata meditazione sul destino degli uomini. In particolar modo il moralismo sociale e la denuncia dei falsi miti del progresso sembrano negare quella speranza di fraternità e di solidarietà che era apparsa soprattutto ne La vita non è sogno (1949). Il poeta non si rassegna al silenzio e all’incomunicabilità e dà voce ad una denuncia articolata in componimenti dal verso assai difficile, musicale e pieno di suggestioni desunte dal paesaggio mediterraneo e dalla consuetudine con la lirica spagnola del Novecento. La penultima raccolta, La terra impareggiabile del 1958 (l’ultima, molto breve, sarà Dare e avere del 1966) sembra racchiudere tutti i temi e i motivi tipici della sua poesia, dalle origini fino a questo momento, posti per così dire tra i due poli della memoria della “terra impareggiabile”, la Sicilia, e della meditazione sulla morte, con un più evidente senso del contrasto tra un mitico mondo classico e la società attuale.

Quasimodo resta sempre fedele ad una concezione della poesia come momento di sintesi delle contraddizioni, personali e storiche, e come punto di vista superiore e privilegiato. Il presupposto di base è che la poesia consenta una specie di distacco dalla realtà, una innocenza originaria, un non-coinvolgimento. La parola del poeta, dunque, si sottrae alla storia e alla società e si colloca in una dimensione assoluta: il distacco si esprime come purezza e sublimazione nella prima fase della sua produzione, anche come possibilità di giudizio e di critica nella seconda fase. Ma la separazione tra realtà ed espressione poetica resta incolmabile. La vocazione più sincera del poeta è alla contemplazione e alla descrizione che, comunque, tende sempre all’astrazione e alla mitizzazione. Anche per questa ragione nei versi di Quasimodo è valorizzato soprattutto l’aspetto musicale del linguaggio, nel tentativo di suggerire e di evocare in modo allusivo stati d’animo e sentimenti; di contro, restano in secondo piano il significato dei nomi, il loro puntuale riscontro semantico, e l’aspetto ragionativo.

Come accennato precedentemente, il 22 ottobre 1959 a Quasimodo viene assegnato il premio Nobel, quarto autore italiano ad aggiudicarsi il riconoscimento internazionale dopo Grazia Deledda, Luigi Pirandello e Giosuè Carducci. Tuttavia gli intellettuali non accolgono favorevolmente questo apprezzamento e avanzano le critiche circa il suo linguaggio ermetico, aggettivo, quest’ultimo, usato in un’ accezione dispregiativa. Tale disappunto porta il poeta ad una maggiore chiusura verso la società con l’amara conseguenza di slittare nel dimenticatoio letterario. Quasimodo muore il 14 giugno 1968 a causa di un ictus in terra campana dove si trovava per coordinare la giuria di un premio letterario. La sua personalità costituisce una delle impronte letterarie più significative del Novecento italiano.

Giustappunto sono a Modica adesso. Ci sono due giorni di celebrazioni. Almeno ad uno parteciperò.

"Mi piace""Mi piace"

[…] Sabato, 19 agosto è invece uscito un articolo di Maresa Schembri per la rubrica I profili. Protagonista è stato il poeta Salvatore Quasimodo, premio Nobel per la lettura, che nasceva oggi 20 agosto 1901. Di lui si ripercorrono sia la biografia che la poetica all’interno dell’ambiente culturale del primo Novecento italiano. Lo potete rileggere qui: Ricordando Salvatore Quasimodo […]

"Mi piace""Mi piace"

[…] occasione di anniversari di morte e nascita nella rubrica I profili, tra i quali mi piace ricordare Ricordando Salvatore Quasimodo, Madame de Staël: l’intellettuale che rivoluzionò la cultura Europea, Il porto dissepolto di […]

"Mi piace""Mi piace"