Una settimana di letture #126

A circa un’ora di treno da Bruxelles si trova Bruges, una cittadina incantevole, un gioiellino che vi riporterà indietro nel tempo grazie alle sue stradine curate, agli scorci pittoreschi, alle chiese e alla sua ampia piazza centrale, incastonata tra i palazzi fiamminghi. Bruges è una città-museo che potete percorrere a piedi, lasciandovi trasportare da un’atmosfera unica (scorci di Bruges qui accanto).

Questa mattina, però, vi porto in un posto che si trova proprio alle porte di Bruges: la prima meta che il turista incontra venendo dalla stazione. È il beghinaggio, un complesso architettonico, oggi patrimonio dell’UNESCO, che un tempo era stata la casa di uno dei movimenti delle beghine1. Si tratta di un piccolo quartiere appartato rispetto al resto della città, fatto di casette bianche dal tetto a punta in grigio, costruite attorno a un ampio giardino centrale, su cui si affaccia una chiesetta. Era una comunità autogestita da donne, parte di un movimento, quello appunto delle beghine, nato nella seconda metà del XII secolo a Liegi, in risposta al potere sempre più centralizzato e alla ricchezza delle istituzioni ecclesiastiche. Prendendo ispirazione dalla vita di Gesù, gruppi di cittadine si riunirono in piccole comunità autogestite per seguire in maniera più genuina la cosiddetta “vita evangelica”. Dalle sue prime manifestazioni, il movimento si espanse rapidamente nel XIII secolo, diventando una delle prime espressioni di religiosità femminile al di fuori dei monasteri. Le beghine, infatti, non erano suore, ma donne laiche cui non era richiesto né di prendere i voti né di rimanere nubili. Potevano, e anzi dovevano, continuare a interagire con il mondo esterno ed erano chiamate a mantenersi in maniera autonoma grazie a lavori manuali (spesso di ricamo). Tra loro erano accolte sia nobili e figlie di mercanti, cui era concesso di mantenere e amministrare il proprio patrimonio, sia donne provenienti dalle zone rurali, che qui potevano trovare lavoro in un ambiente sicuro, sia ancora altre appartenenti a strati sociali più bassi, impiegate come infermiere, dame di compagnia o lavoratrici tessili, cui il beghinaggio poteva offrire vitto e alloggio in cambio di un contributo al suo mantenimento.

beghinaggio di Bruges

Nel periodo di massima espansione del fenomeno, ogni comunità nasceva in maniera indipendente dalle altre e costituiva un mondo a sé. A contraddistinguerle era l’assenza di norme prestabilite e la predilezione per una forma di spiritualità basata sulla convinzione più che sulla coercizione. Le beghine potevano andarsene quando lo ritenevano opportuno, non erano isolate dal mondo e mantenevano vivi i legami con la famiglia di origine. Non esistevano uniformi, si preferiva un abbigliamento modesto; la povertà non era imposta, ma volontaria, a patto che si seguisse uno stile di vita sostanzialmente semplice. Nessun voto formale era richiesto per quanto riguardava la castità, una virtù però considerata tra le più alte sia tra le rappresentanti, sia tra i suoi sostenitori esterni.

Proprio per la commistione di iniziativa femminile indipendente, anticonformismo, spiritualismo evangelico e autonomia, alcuni storici oggi definiscono questo tipo di associazionismo una delle innovazioni più creative del mondo religioso del tardo Medioevo. Dati alla mano, il suo successo fu notevole, se si pensa che prima del 1320 ben 200 beghinaggi erano stati fondati come manifestazioni spontanee prive di un leader riconosciuto, in diverse città europee (soprattutto in Belgio, ma anche in Francia, Olanda e Germania). Purtroppo, proprio le caratteristiche del beghinaggio lo resero presto inviso sia alla Chiesa che ad alcuni ordini monacali. In particolare, i domenicani e i francescani trovavano scandalosa l’idea di una figura spirituale femminile slegata da qualsiasi vincolo, che, per quanto casta, non fosse né suora né moglie. Proprio questa sua libertà infatti le permette, cosa fino ad allora mai accaduta, di predicare liberamente la parola di Dio ad un pubblico più ampio. L’opposizione della Chiesa raggiunse il culmine durante il XIV secolo, con il Concilio di Vienne (1311-1312), in cui il beghinaggio fu condannato e vietato da Papa Clemente V come forma di eresia. Prima di allora, nel 1310, Marguerite Porete, beghina francese, era stata bruciata sul rogo a causa di un libro da lei scritto sulla spiritualità cristiana. Nonostante il clima di ostilità, molte beghine continuarono a seguire il proprio stile di vita; altre però vi rinunciarono, segnando l’inizio del declino, sebbene nel 1328 Papa Clemente VI le avesse sciolte da qualsiasi accusa.

Ci tenevo a riportare questa storia perché entrare in quel luogo dove queste donne hanno vissuto reclamando per sé stesse un posto nella società che ancora non esisteva è stata un’esperienza indimenticabile. Quello del beghinaggio fu sicuramente un esperimento unico che modificò una certa idea di misticismo e di rapporto diretto con la divinità. Ma fu anche uno dei primi momenti nella storia della nostra civiltà in cui, sul finire dell’epoca medioevale, un gruppo di cittadine laiche seppe ripensare il concetto di comunità per portare avanti un’idea di religione fuori dagli schemi. Sebbene consce dei tempi in cui vivevano, seppero opporsi al potere della Chiesa. Molte di loro erano donne sole che non esitarono ad andare non solo contro i dettami teologici, ma anche quelli sociali, guadagnando per sé stesse un’indipendenza allora difficile da immaginare al di fuori del monastero o del matrimonio.

Entra a far parte della community

Unisciti gratuitamente a centinaia di nostri abbonati e abbonate, e sii il primo a conoscere nuovi contenuti.

✍️ I NOSTRI ARTICOLI

Nasceva oggi Michail Bulgakov, l’autore ucraino perseguitato dal regime comunista

L’articolo su Michail Bulgakov, celebre autore ucraino, ripercorre la sua vita e carriera, soffermandosi sulle difficoltà incontrate sotto il regime comunista. Esplora il suo talento per la satira e la critica alla società russa del tempo: entrambi culminano nel suo capolavoro “Il maestro e Margherita”. Nonostante la censura e la persecuzione, Bulgakov ha lasciato un’impronta importante nella letteratura mondiale.

LEGGI L’ARTICOLO 👉 Nasceva oggi Michail Bulgakov, l’autore ucraino perseguitato dal regime comunista

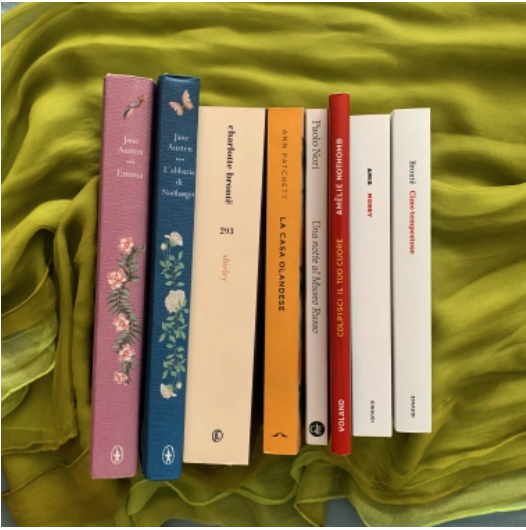

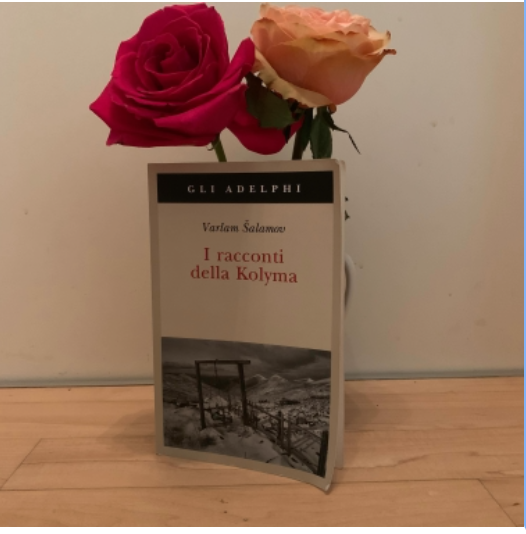

Il racconto – testimonianza di Šalamov in “I racconti della Kolyma”.

L’articolo esplora “I racconti della Kolyma” di Varlam Šalamov, una serie di testimonianze sui campi di lavoro forzato in Siberia durante il regime stalinista. Deportato nel 1937, Šalamov racconta la cruda realtà della vita nei gulag, descrivendo l’orrore quotidiano con un tono oggettivo e a volte ironico. Il suo lavoro è un mosaico contro l’oblio, un’opera fondamentale per comprendere la natura umana di fronte ad un’estrema crudeltà e sopravvivenza.

LEGGI L’ARTICOLO 👉 Il racconto – testimonianza di Šalamov in “I racconti della Kolyma”.

Per la nostra rubrica Gli estratti abbiamo invece pubblicato:

- Frase del giorno – 13 maggio 2024 di Victor Alexandrov

- A che scopo scrivere? di Annie Ernaux

- Citazione del giorno – 16 maggio 2024 di Italo Calvino

- Citazione del giorno – 18 maggio 2024 di Guendalina Middei

- Fonti per la parte introduttiva

Howard, E. B.. (2019). The Beguine Option: A Persistent Past and a Promising Future of Christian Monasticism. 10(9). https://doi.org/10.3390/REL10090491

Mendez, C. (2014). Beguines: The First Women’s Movement in Christianity: A Time for a Return?. 28(1). https://doi.org/10.13185/1987

Roca Fernández, È., & Frigo, A.. (2021). Roots of gender equality: the persistent effect of beguinages on attitudes toward women. https://doi.org/10.1007/S10887-021-09198-7

↩︎